HDDの接続と、フォーマット・マウント

いよいよHDDケースにHDDを挿入し、それとRaspberry Piを接続します。

このケースはUSB3.0での接続が出来るので、USB3.0で接続しています。

ラズパイは、USB接続は出来ても、SATA接続は出来ません。(標準では)

そのため、ソフトウエアRAID機能は使わないでください。

公式にもサポートされていないと書かれていますし、フォーラムだとずいぶんボロカスに書かれています。その為今回は、シンプルにデータ用を作り、自動的に別個バックアップ用に単純コピーしていきます。

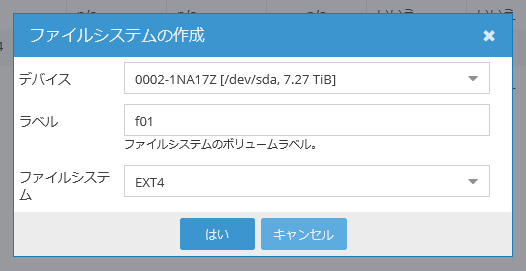

さて、接続したらフォーマットしていきます。

ここでは、8TBを4台接続しています。

そのうち2台を正規データ(ラベル:f01,f02)、2台はそのバックアップ (ラベル:f01bk,f02bk) に使っていきます。

では、そのフォーマット方法ですが、Windows用のNTFSはそのまま使用できないので、ext4形式でフォーマットし直します。

その為に、一旦選択したHDDを「削除」し、「作成」し直すという作り方をしていきます。

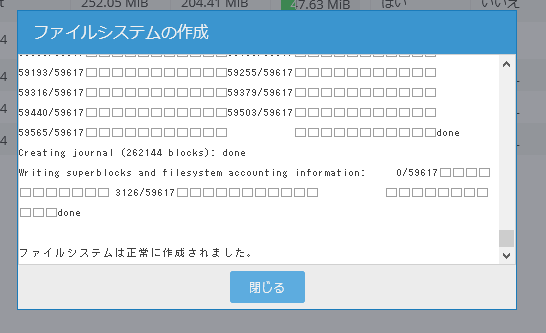

フォーマットにはそれなりに時間がかかりますが、Windowsの通常フォーマットのことを思えば、ずいぶん時間がかからなかったです。

「ファイルシステムは正常に作成されました。」というメッセージが出たら、「閉じる」を押してフォーマットの終了です。

残り3つのHDDも、同じようにフォーマットしていきます。

フォーマットがすべて終わったら、今度はHDDをマウントしていきます。

マウントしたいHDDを選択し、「マウント」を押してください。

残りの3台にも同じような作業をしていきます。

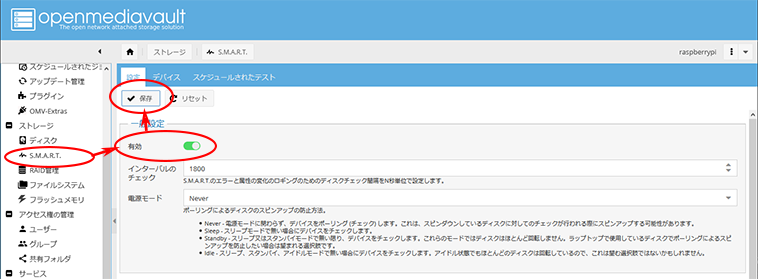

S.M.A.R.T.の有効化

HDD状態を定期的のチェックさせるためのS.M.A.R.T.機能を有効化します。

「(ストレージ)S.M.A.R.T.」→「(一般設定)有効」をON→「保存」を押してください。

その後、デバイス毎にS.M.A.R.T.モニタリングを有効化していきます。

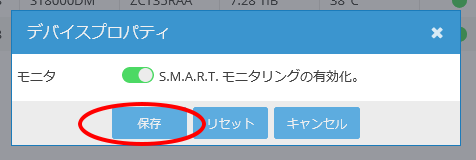

HDD選択後、「編集」→(デバイスプロパティ)モニタをON→「保存」。これを残りの3つにも同じ操作をします。

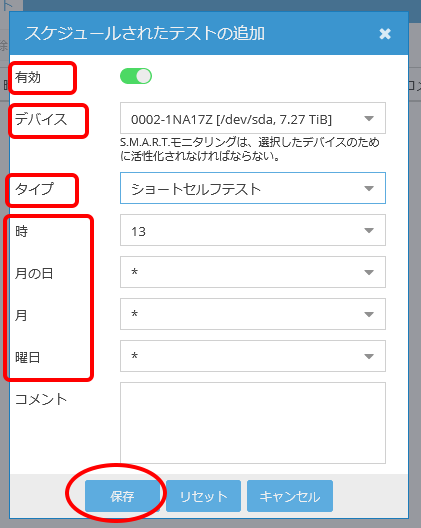

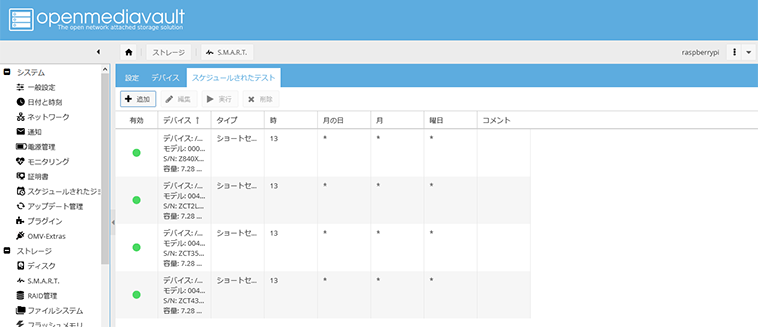

さらに、定期的なチェック(ショートセルフテスト)をさせるため設定を行います。

「スケジュールされたテスト」タグ→「追加」ボタンで設定していきます。

設定は、HDD毎(デバイス毎)行います。ここで、チェックしたい時刻等も設定します。

設定すると次のような画面があります。

こうして、HDD状態が定期的にチェックされます。

Windowsとの接続

いよいよWindows PCとの接続に入ります。

OMVでは、Windowsとの接続のためにSambaを用いています。 そのため、ファイル長は、UTF-8で127bytesまでとなっています。

Sambaの有効化

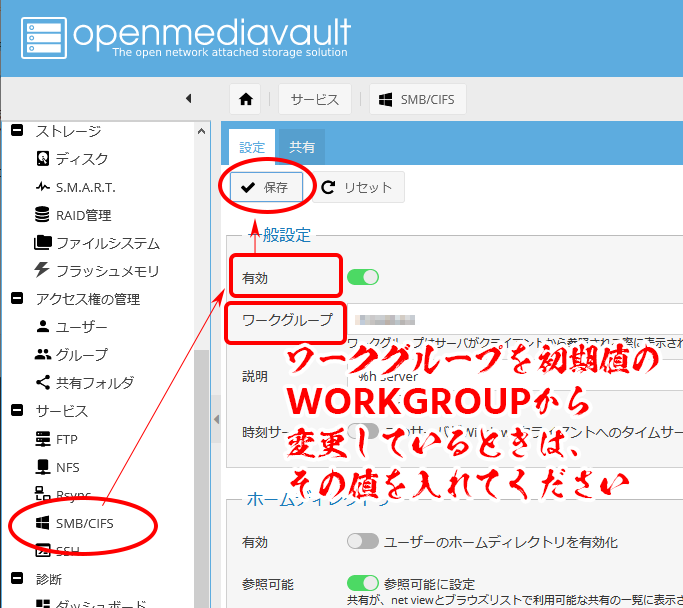

Raspberry Pi OSなどのLinuxマシンが、Windowsネットワークに接続するためのソフトウエアSambaが、OMVの機能として入っていますので、これを有効化します。

「(サービス)SMB/CIFS」

→「有効」をON

→(Windowsネットワークのワークグループを初期値から変えている場合は)「ワークグループ」にそのワークグループ名を入れる

→「保存」

Sambaアクセス用ユーザーの設定

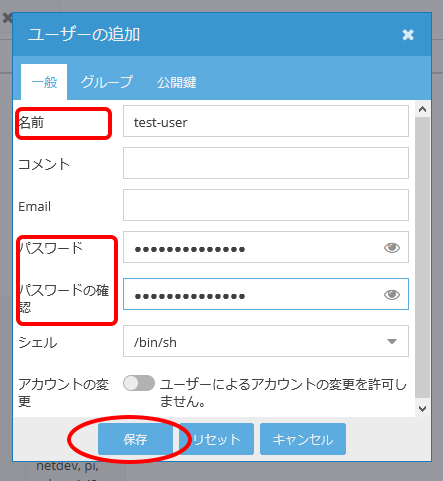

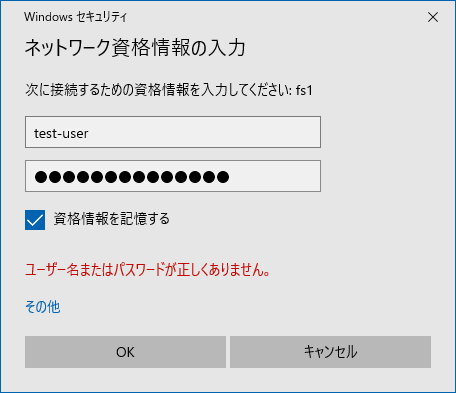

Sambaアクセス専用のユーザーを作ります。ここでは「test-user」とします。

「(アクセス権の管理)ユーザー」→「追加」で「ユーザーの追加」ウインドウを出します。

「名前」とパスワードを入力して、「保存」を押します。

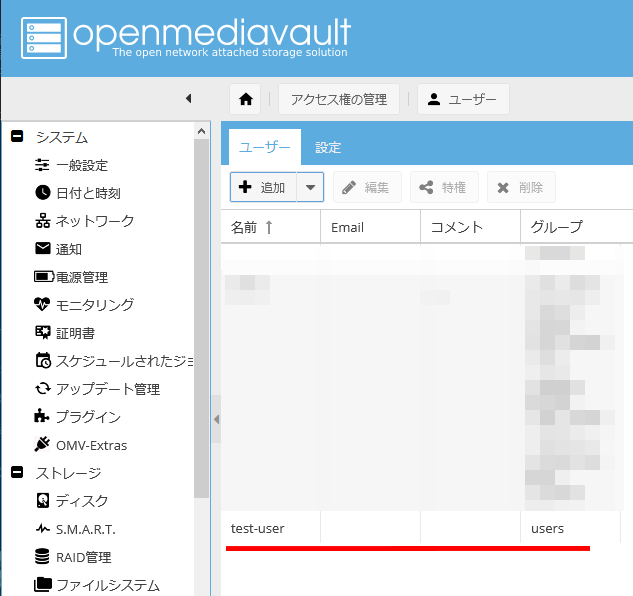

「test-user」が追加したことが確認されました。

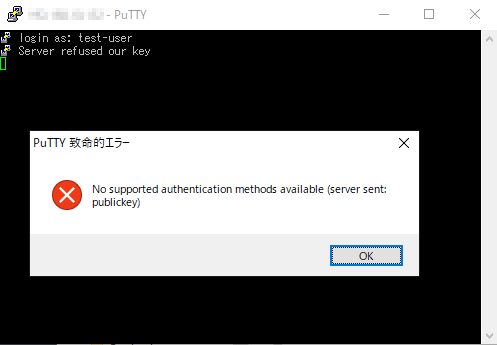

ちなみにこのSambaアクセス用ユーザーですが、SSHからアクセスしようとしても、前述までのセキュリティー対策のせいか、アクセスは出来ません。

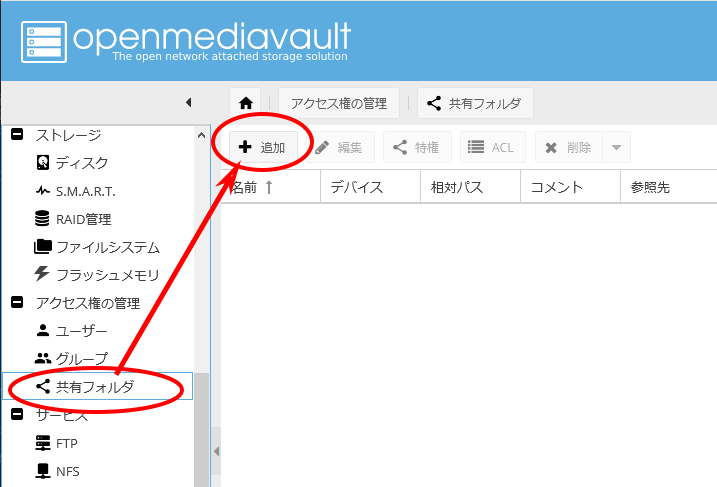

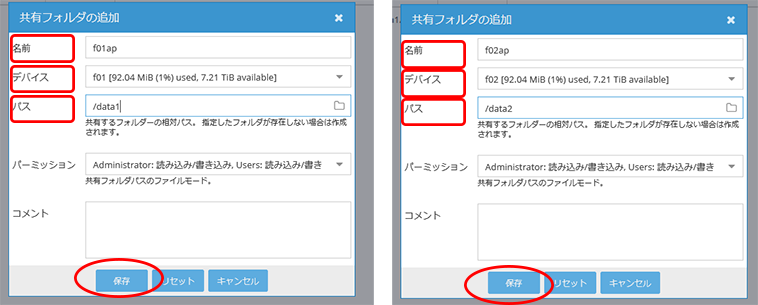

共有フォルダの設定

「デバイス」は、共有させるHDDになります。

「名前」は、Windowsがアクセスするときの名前になります。

「パス」は、共有させるディレクトリになります。現時点では存在しませんが、これを指定することによって新規に作成されます。

それらが終わったら「保存」を押してください。

同じ作業を、共有対象のHDDの分だけ繰り返します。

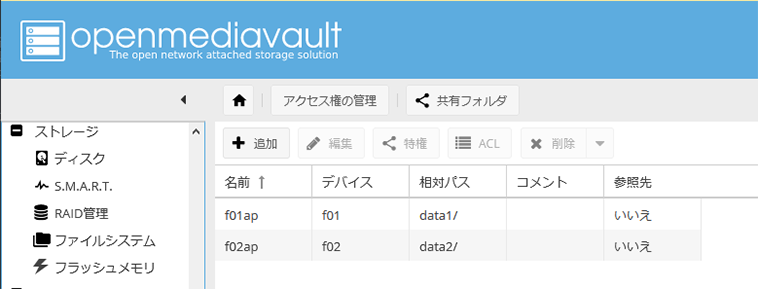

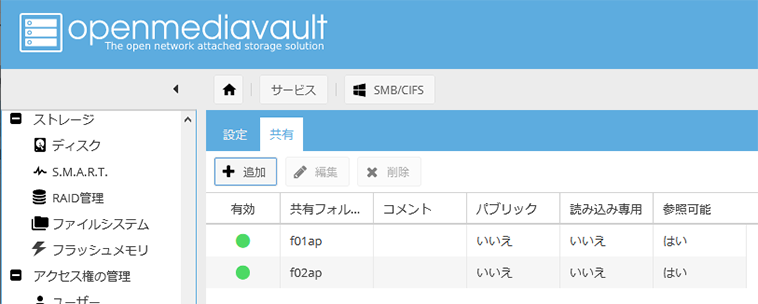

ここでは、 デバイス:f01 名前:f01ap パス:/data1 デバイス:f02 名前:f02ap パス:/data2 とします。

ただし、現段階では、まだf01apやf02apは、Windows PCから見ることができません。

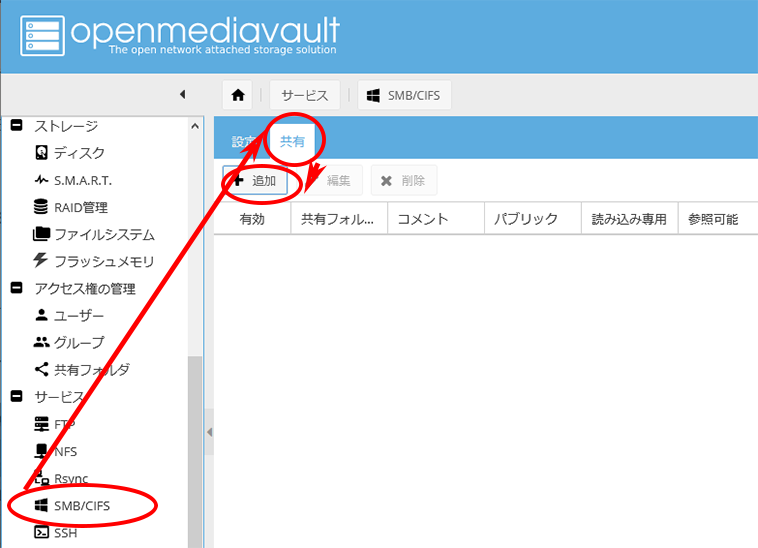

「共有」の追加

共有フォルダを、Windows PCから見ることができるように、Sambaの「共有」を設定します。

「(サービス)SMB/CIFS」→「共有」→「追加」と押していきます。

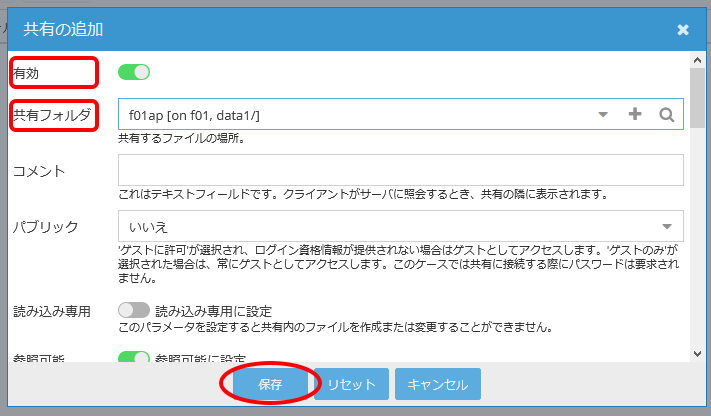

「共有の追加」ウインドウが出ますので、共有したい共有フォルダ(f01ap)を選び、「有効」をONにしてください。

同じことを「f02ap」にも行います。

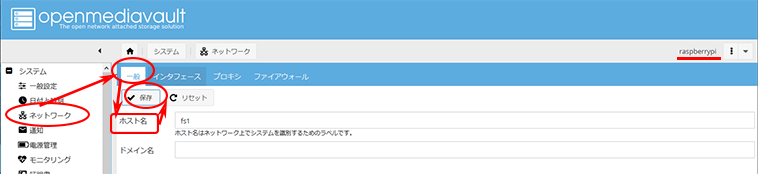

ホスト名の変更

長々と書きましたが、、いよいよ接続させるまでの最後の作業です。

実はまだ、ホスト名がデフォルトの「raspberrypi」のままです。

これを変更します。

ここでは「fs1」とします。

そして「保存」ボタンを押します。

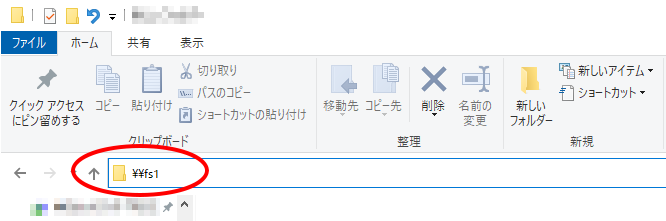

Windows PCからのアクセス

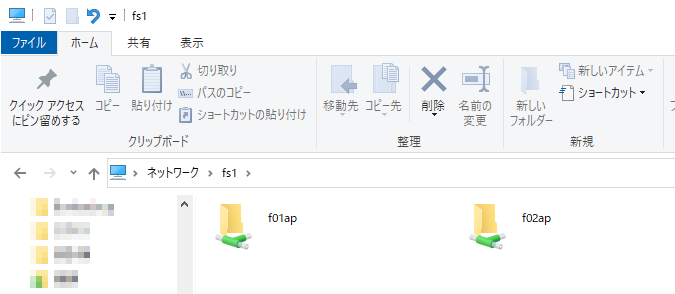

Windows PCのエクスプローラーに「\\(ホスト名)」(ここでは「\\fs1」)と入れてください。

ユーザー名(ここでは「test-user」)とパスワードを入れます。

「f01ap」と「f02ap」が見えました。

Windows PCからRaspberry PiのOMVにアクセスすることができました。

アクセスの確認

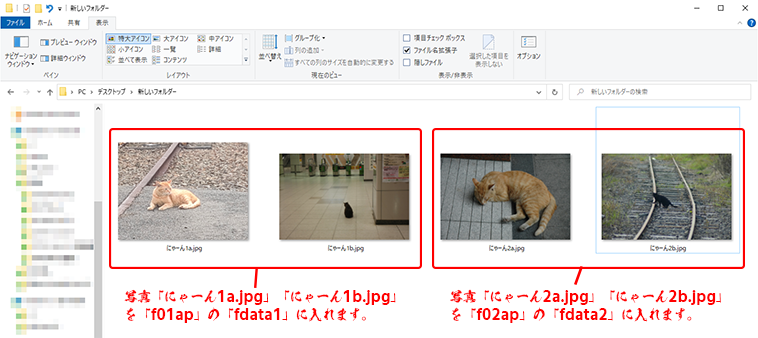

Windows PCから、Raspberry PiのOMVにアクセスできるかを確認します。

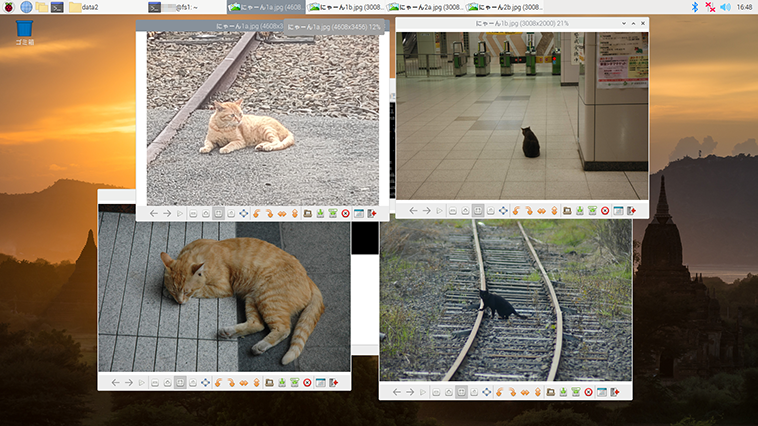

以下のサンプル写真データを保存させます。

写真データ「にゃーん1a.jpg」「にゃーん1b.jpg」 → \\fs1に保存 写真データ「にゃーん2a.jpg」「にゃーん2b.jpg」 → \\fs2に保存

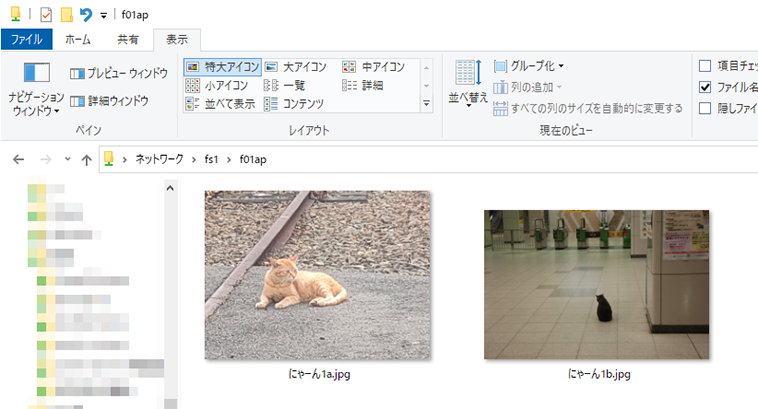

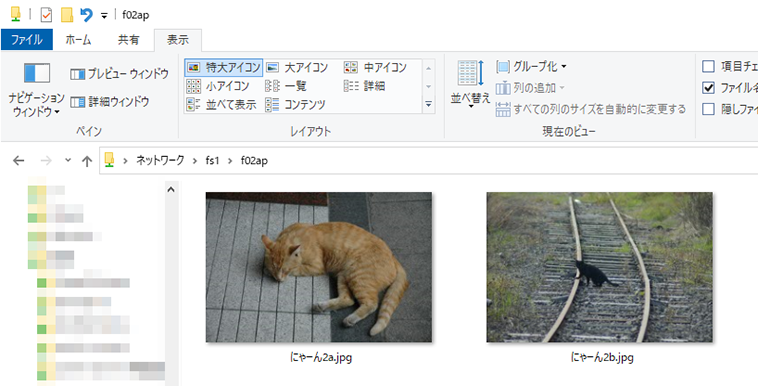

\\fs1\f01ap及び\\fs1\f02apにコピーしたら、無事にアクセスすることができました。

また、今回はGUI環境がありますので、Raspberry Pi側に伝わっているかを直接確認してみました。

無事に、アクセスされています。